Der Survey Lifecycle Operators Workshop (SLOW) findet im Jahr 2026 vermutlich vom 20. bis 22. April 2026 statt.

Schlagwort: [Datenproduktion]

Bericht vom SLOW2025 in Mannheim

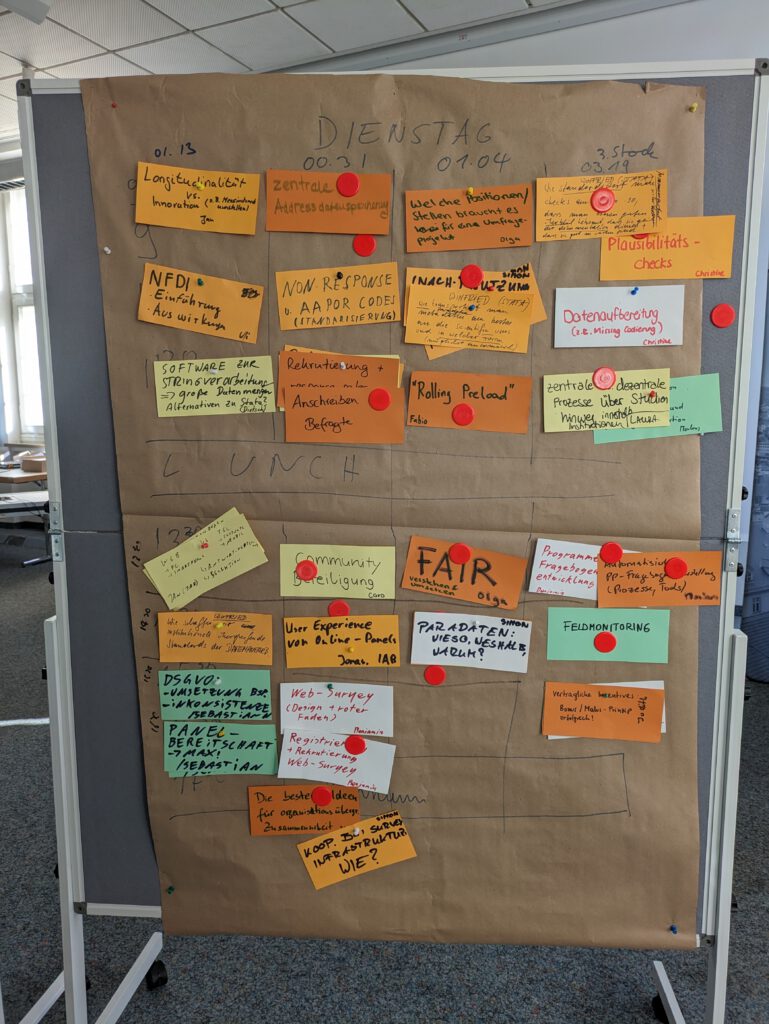

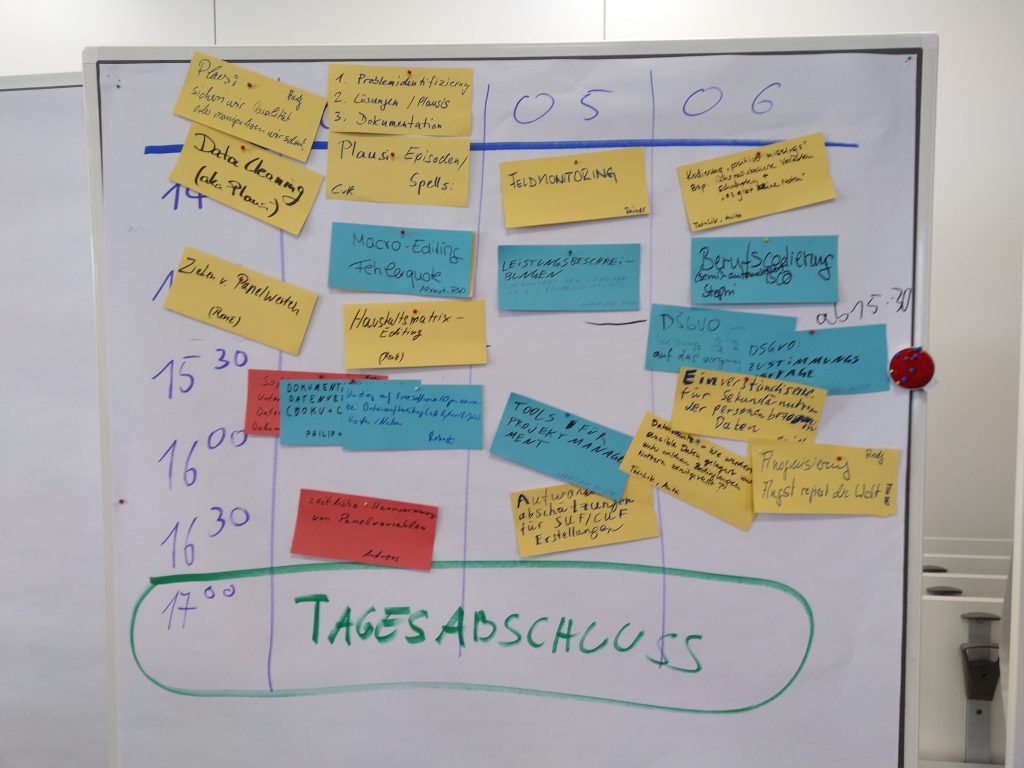

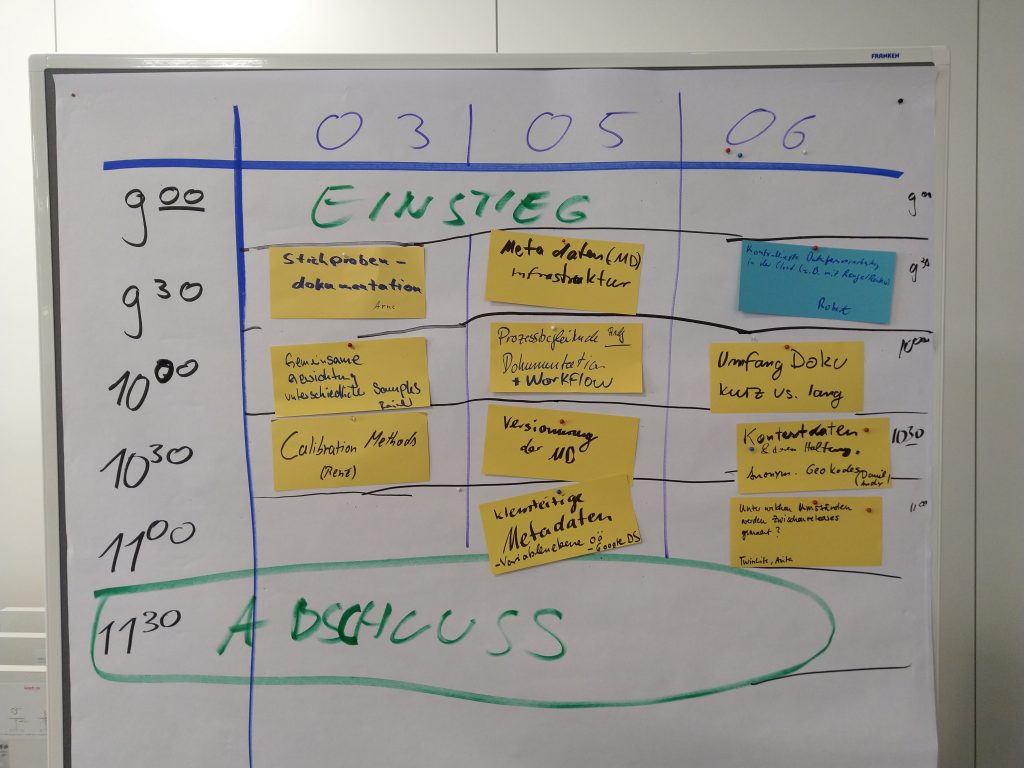

Mit Unterstützung von BERD und KonsortSWD hat an der Universität Mannheim vom 3. bis 5. Februar 2025 der Survey Lifecycle Operators Workshop stattgefunden. Das großartige Local Organizing Team stammte aus Bibliothek und GIP. Gekommen waren 65 Menschen, die für 21 Studien im deutschsprachigen Raum arbeiten.

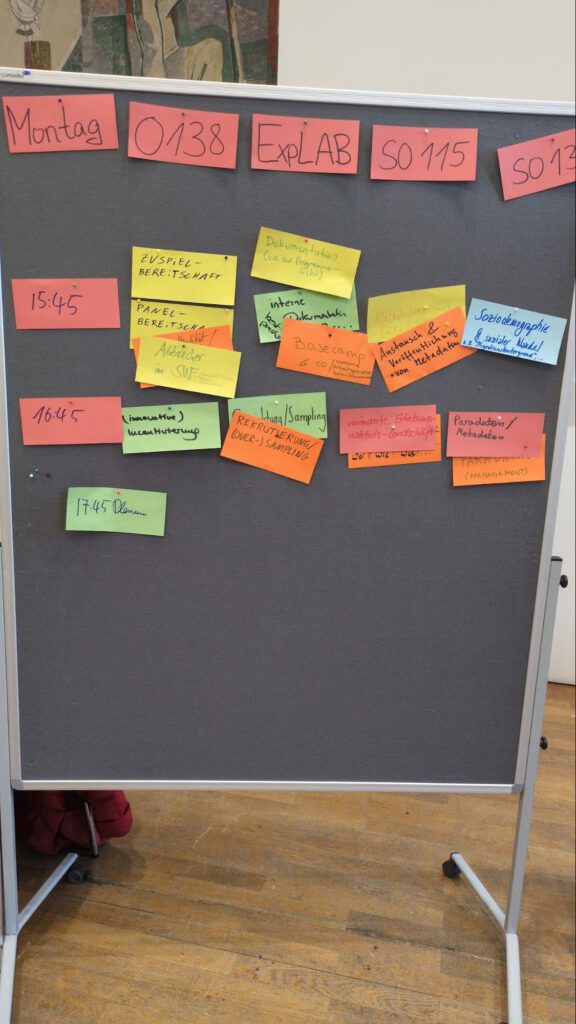

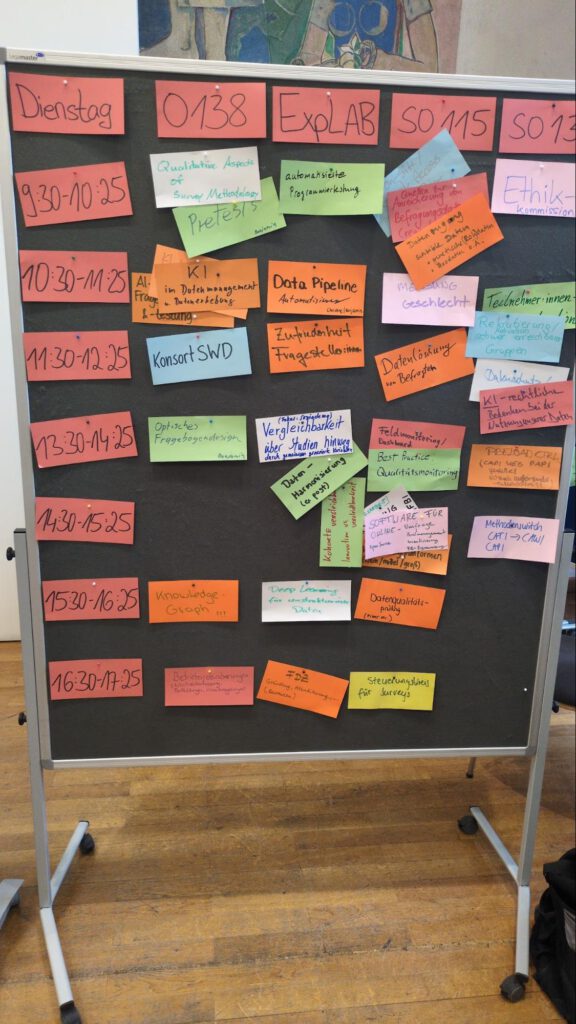

In bewährter Open-Space-Technologie wurde ein anspruchsvolles Workshop-programm organisiert.

Hier ein Überblick über die Inhalte der Sessions:

In der Session „Pre-Session, Dokumentation“ wurde zu Beginn des Workshops die Bedeutung zentraler Dokumentationsansätze betont. Es ging um den Einsatz von Datenbank-Tools und „Meta-Dokumenten“, um den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zu ermöglichen. Gleichzeitig stand ein offenes Fehlermanagement sowie der Austausch von Learnings im Mittelpunkt. Die Diskussion legte den Grundstein für eine strukturierte Arbeitsweise im weiteren Verlauf.

In der Session „Panel und Linkage Consent, Panelstabilität“ wurden Strategien zur Erhöhung der informierten Einwilligung thematisiert. Die Teilnehmenden diskutierten, wie Zuspiel- und Panelbereitschaft optimal abgefragt werden können, um eine hohe Datenqualität zu sichern. Verschiedene Ansätze zur Platzierung der Consent-Anfragen sowie der Umgang mit Interviewabbrüchen wurden kritisch beleuchtet. Ergänzend lieferten Praxisbeispiele und Literaturhinweise wichtige Anknüpfungspunkte für die Optimierung der Erhebungsmethoden.

Die Session „(interne) Dokumentation“ fokussierte auf den internen Austausch und die Wissenssicherung. Die Diskussion drehte sich um den Einsatz von Projektmanagement- und Kollaborationstools sowie den Vergleich zu manuell strukturierten Verzeichnisstrukturen. Es wurde erörtert, wie durch klare Benennungskonventionen und regelmäßige Abstimmungen ein reibungsloser Informationsfluss gewährleistet werden kann. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass eine solide interne Dokumentation essenziell ist.

In der Session „Austausch/Transfer von Metadaten“ stand die Rolle standardisierter Metadaten im Lifecycle von Surveys im Vordergrund. Es wurde diskutiert, wie bisher ungenutzte Metadaten systematisch erfasst und durch KI-basierte Ansätze besser zugänglich gemacht werden können. Unterschiedliche Standards wie DDI Codebook und DDI Lifecycle wurden miteinander verglichen. Das Ziel war, einen einheitlichen Standard zur Steigerung des Datenmehrwerts zu etablieren.

Die Session „Soziodemographie und sozialer Wandel“ behandelte die Weiterentwicklung soziodemographischer Standarditems. Die Diskussion hob hervor, dass traditionelle Messinstrumente kontinuierlich an den sozialen Wandel – insbesondere in Bezug auf Geschlecht und Migration – angepasst werden müssen. Vorschläge zur Vereinfachung und Harmonisierung verschiedener Fragebögen wurden intensiv erörtert. Die Teilnehmenden strebten eine zukunftsfähige und valide Datengrundlage an.

In der Session „Situation/Landschaft der Erhebungsinstitute“ wurden strukturelle Veränderungen in der Erhebungslandschaft thematisiert. Es ging um die Auswirkungen von Fusionen und organisatorischen Umstrukturierungen auf Qualität, Angebot und Preisgestaltung der Umfragedienstleistungen. Zudem wurde der Trend zu selbstadministrierten Erhebungen kritisch diskutiert. Dabei rückte die Bedeutung einer flexiblen Infrastruktur in den Fokus.

Die Session „Sampling, Rekrutierung und Gewichtung“ setzte sich mit den methodischen Herausforderungen im Sampling auseinander. Es wurden Techniken des Oversamplings sowie die Integration variierender Designgewichte beleuchtet. Verschiedene Ansätze zur Rekrutierung und Incentivierung von Befragten wurden vorgestellt. Praktische Erfahrungen zeigten, wie diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden können.

In der Session „(innovative) Incentivierung“ wurden kreative Ansätze zur Steigerung der Teilnahmebereitschaft diskutiert. Die Teilnehmenden stellten unkonventionelle Maßnahmen wie personalisierte Neujahrskarten, Sondermünzen und direkte Ergebnisrückmeldungen vor. Es wurde erörtert, wie innovative Incentive-Modelle langfristig die Motivation der Teilnehmenden erhöhen können. Erste Experimente mit Prepaid-Incentives lieferten interessante Impulse.

Die Session „Paradaten“ widmete sich dem Potenzial ungenutzter Metadaten. Es wurde diskutiert, wie Paradaten systematisch aufbereitet und ausgewertet werden können, um interne Analysen zu verbessern. Herausforderungen bei der Vergleichbarkeit und Standardisierung dieser Daten wurden angesprochen. Die Diskussion offenbarte neue Möglichkeiten zur Optimierung interner Datenprozesse.

In der Session „Automatisierte Programmiertestung“ ging es um die Überprüfung der programmierten Logik in Befragungsinstrumenten. Die Teilnehmenden diskutierten, inwieweit automatisierte Testverfahren konzeptionelle Fehler erkennen können. Vorschläge wie die automatische Generierung von Testcases und visuelle Entscheidungsbäume wurden als Ergänzung zu manuellen Tests vorgestellt. Es wurde erkannt, dass automatisierte Ansätze ein wertvolles, wenn auch ergänzendes Werkzeug darstellen.

Die Session „Ethikkommission“ beschäftigte sich mit der Rolle und Organisation von Ethikprüfungen in der Surveyforschung. Es wurde erörtert, in welchem Umfang einzelne Module oder komplette Studien einer ethischen Prüfung bedürfen. Die Diskussion hinterfragte, wer als Ethikkommission agieren kann und welche Verfahren zielführend sind. Dabei wurde die Balance zwischen umfassender Prüfung und praktischer Umsetzbarkeit thematisiert.

In der Session „Datenzugang sensible Daten / Mögliche Quellen zur Anreicherung von Befragungsdaten“ stand der sichere Zugang zu sensiblen Daten im Mittelpunkt. Es wurden Strategien zur Pseudonymisierung und getrennten Bereitstellung von Befragungs- und Kontaktdaten diskutiert. Verschiedene Best-Practice-Beispiele, etwa im Umgang mit Geodaten, wurden vorgestellt. Ziel war es, einerseits den Datenschutz zu gewährleisten und andererseits den Nutzwert der Daten zu steigern.

Die Session „Teilnehmer:innen Motivation“ thematisierte Maßnahmen zur Steigerung der Motivation der Panelteilnehmenden. Kreative Mitmachaktionen – von analogen Bildwettbewerben bis zu digitalen Vorbefragungen – wurden als Mittel zur Panelpflege vorgestellt. Es wurde betont, dass sowohl der Erstkontakt als auch kontinuierliche Anreize entscheidend sind. Die Diskussion zeigte, wie vielfältige Ansätze zur langfristigen Bindung beitragen können.

In der Session „Qualitative Aspekte der Survey Methodology“ lag der Schwerpunkt auf der Ergänzung quantitativer Methoden durch qualitative Pretests. Die Teilnehmenden diskutierten, wie qualitative Interviews und interaktive Pretests dazu beitragen können, die Wirkung von Frageformulierungen besser zu verstehen. Kommunikationsstrategien und die Gestaltung von Studientiteln sowie Anschreiben wurden ebenfalls erörtert. Es wurde betont, dass selbst suboptimale Pretests wertvolle Erkenntnisse liefern.

Die Session „Messung Geschlecht“ fokussierte auf die Herausforderungen der Geschlechtererfassung in Umfragen. Es wurden sowohl biologische als auch soziale Dimensionen von Geschlecht diskutiert und Ansätze zur Integration nicht-binärer Kategorien vorgestellt. Die Teilnehmenden erörterten, wie durch differenzierte Fragestellungen Diskriminierungserfahrungen besser abgebildet werden können. Ziel war es, flexible und inklusive Messinstrumente zu entwickeln.

In der Session „KI“ wurden die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Surveyforschung beleuchtet. Es ging um den praktischen Einsatz von KI bei der Datendokumentation, Fragebogenentwicklung und Auswertung offener Antworten. Chancen und Limitationen der Technologie wurden offen diskutiert, wobei auch institutionelle Richtlinien eine Rolle spielten. Die Diskussion zeigte das Potenzial von KI, traditionelle Arbeitsprozesse zu ergänzen.

Die Session „Datenlöschungen von Befragten“ befasste sich mit der Umsetzung von Löschprozessen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung. Es wurde diskutiert, ob nur Kontaktdaten oder auch Befragungsdaten gelöscht werden sollten und welche automatisierten sowie manuellen Verfahren dabei Anwendung finden. Die Herausforderungen, Datenintegrität und Anonymität gleichzeitig zu gewährleisten, wurden intensiv beleuchtet. Die Diskussion lieferte praxisnahe Ansätze für den Umgang mit Löschanfragen.

In der Session „(optisches) Fragebogendesign“ stand die Verbesserung der visuellen Benutzerführung in Online-Umfragen im Fokus. Die Teilnehmenden präsentierten Ideen wie Fortschrittsbalken, farbliche Elemente und thematische Zwischenseiten zur Auflockerung langer Fragebögen. Es wurde diskutiert, wie ein konsistentes Design auf verschiedenen Endgeräten umgesetzt werden kann. Ziel war es, die Orientierung der Befragten zu erleichtern und Ermüdungserscheinungen zu verringern.

Die Session „Preload CTRL“ präsentierte ein Konzept zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Stichproben im Feld. Es ging um die Möglichkeit, verschiedene Sample-Teile parallel zu steuern und dynamisch zu aktualisieren. Ansätze zur zeitnahen Integration von Korrekturen und Anpassungen wurden erörtert. Obwohl konkrete Lösungen noch in Arbeit sind, zeigte die Diskussion großes Interesse an flexibleren Feldmanagement-Tools.

In der Session „Vergleichbarkeit über Datensätze, Kohorten, Länder hinweg“ wurde die Herausforderung der Harmonisierung unterschiedlicher Datensätze thematisiert. Die Diskussion drehte sich um Ansätze zur Standardisierung von Variablen und Messinstrumenten über Studien und Ländergrenzen hinweg. Einheitliche Standards wurden als Schlüsselfaktor für valide länderübergreifende Analysen hervorgehoben. Die Teilnehmenden beleuchteten sowohl methodische als auch praktische Umsetzungsfragen.

Die Session „Feldmonitoring/ Best Practice Qualitätsmonitoring“ widmete sich der kontinuierlichen Überwachung des Erhebungsprozesses. Es wurden verschiedene Kennzahlen und Dashboard-Tools vorgestellt, die eine frühzeitige Intervention ermöglichen sollen. Die Diskussion zeigte, wie durch regelmäßiges Monitoring die Interviewqualität verbessert werden kann. Ziel war es, präventiv gegen Fehlentwicklungen im Feld vorzugehen.

In der Session „Zufriedenheit Fragesteller:innen“ stand die Motivation derjenigen im Vordergrund, die Umfragefragen einreichen. Es wurde betont, dass die Vorteile von Panelstudien stärker kommuniziert werden sollten, um Fragesteller:innen langfristig zu binden. Ansätze zur Erweiterung des Dienstleistungsangebots wurden diskutiert. Die Teilnehmenden unterstrichen, dass ein intensiver Austausch zwischen Fragestellern und Panelbetreibern essenziell ist.

Die Session „Software für Online Umfragen / Outsourcing vs. mehr in house“ beleuchtete die Vor- und Nachteile von externen Softwarelösungen im Vergleich zu internen Entwicklungen. Es wurde erörtert, wie Abhängigkeiten von Lizenzgebern reduziert und interne Kompetenzen gestärkt werden können. Erfolgreiche Beispiele mit Open-Source-Software wurden als mögliche Alternative vorgestellt. Die Diskussion zeigte, dass eine hybride Strategie je nach den vorhandenen Ressourcen sinnvoll sein kann.

In der Session „Methodenswitch CATI/CAPI → CAWI“ wurden die Herausforderungen des Übergangs von klassischen Interviewmethoden zu webbasierten Umfragen diskutiert. Die Teilnehmenden beleuchteten notwendige Anpassungen im Fragebogen, um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten. Dabei wurden Themen wie Kontaktstrategien und der Umgang mit erhöhten Missings aufgegriffen. Das Ziel war ein fließender Methodenwechsel, der den Ansprüchen aller Beteiligten gerecht wird.

Die Session „Deep Learning“ untersuchte das Potenzial moderner Algorithmen zur automatischen Kodierung offener Antworten und unstrukturierter Daten. Es wurden Ansätze wie Audiotranskription und Sentiment-Analysen vorgestellt, die neue Einblicke in die Datenauswertung ermöglichen können. Praktische Erfahrungen wurden ausgetauscht und Herausforderungen bei der Implementierung diskutiert. Die Diskussion machte deutlich, dass Deep Learning innovative Möglichkeiten in der Datenaufbereitung eröffnet.

In der Session „Datenqualitätsprüfung“ wurde die Implementierung verschiedener Prüfverfahren zur Sicherung der Datenqualität erörtert. Es ging um Filterchecks, Rangechecks und den Umgang mit Inkonsistenzen sowohl innerhalb als auch zwischen Befragungswellen. Die Teilnehmenden diskutierten, wie fehlerhafte Angaben markiert und – wenn möglich – korrigiert werden können. Dabei wurde betont, dass eine transparente Bereitstellung von Original- und bereinigten Daten essenziell ist.

Die Session „Steuerungskreis für Surveys“ schloss den Workshop ab und beschäftigte sich mit der Einrichtung zentraler Koordinationsgremien. Es wurde diskutiert, wie durch Bündelung von Expertise standardisierte Prozesse und ein intensiver Wissensaustausch über verschiedene Surveys hinweg ermöglicht werden können. Die Idee einer zentralen Beratungseinheit zur Unterstützung von Studien wurde dabei als zukunftsweisend erachtet. Der interdisziplinäre Austausch in einem solchen Gremium wurde als entscheidend für die langfristige Effizienzsteigerung hervorgehoben.

ChatGPT hat den Kurzbericht über die Sessions auf Grundlage eines kollaborativen Protokolls erzeugt, das zum Teil viel reichhaltiger ist und auch Hinweise auf weiterführendes Material enthält.

Bericht von SLOW 2024 in Bamberg

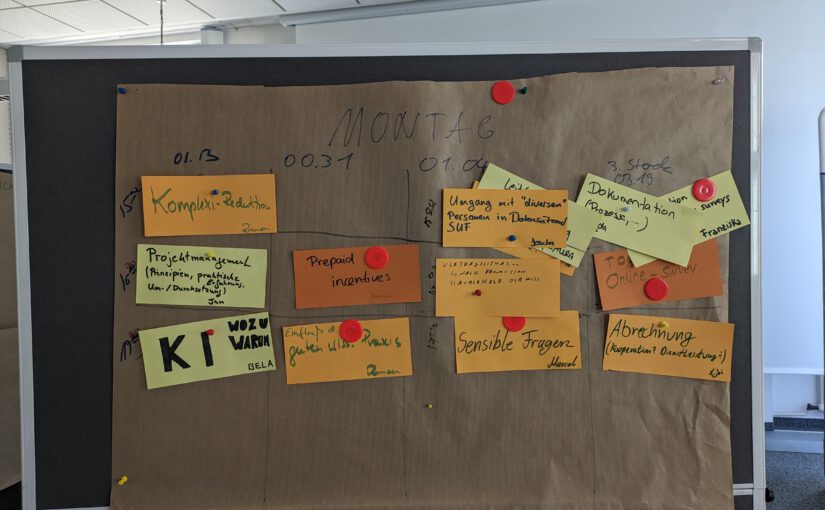

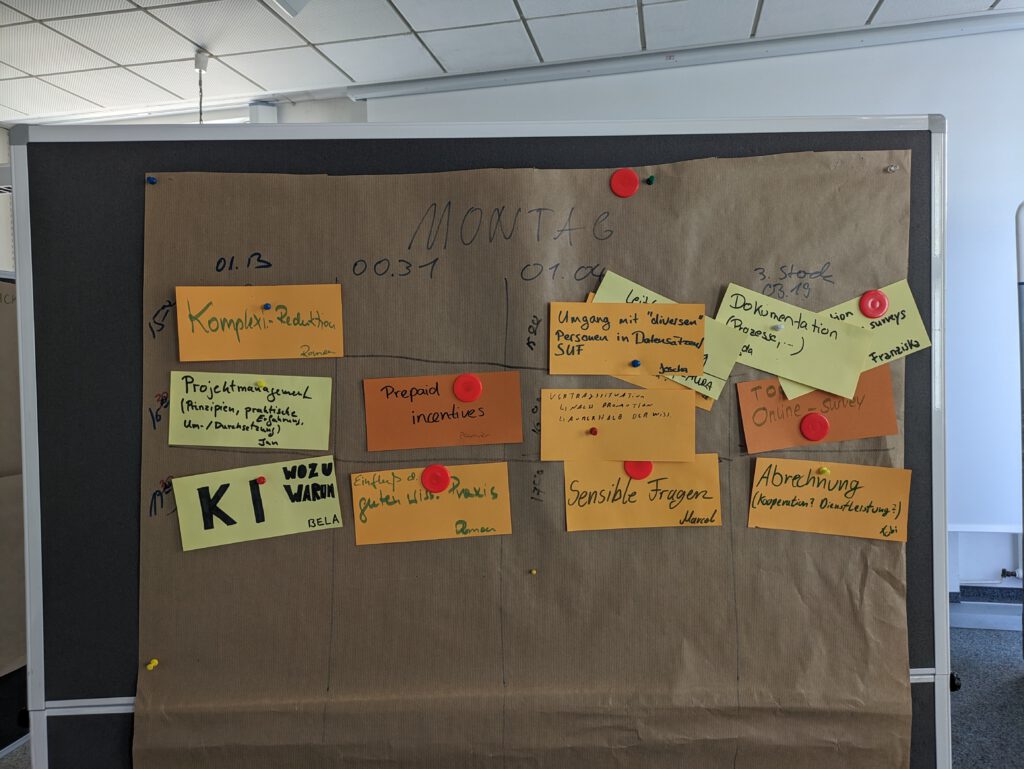

Am LIfBi in Bamberg wurde der diesjährige SLOW ausgerichtet. Nachdem in bewährter Form die Teilnehmenden sich ein Programm erarbeitet haben. Wurden in über 30 selbst organisierten Sessions die verschiedensten Themen diskutiert:

In der Session „Dokumentation“ wurden die notwendigen und möglichen Aspekte der Dokumentation intensiv besprochen. Diskutiert wurde, welche Abdeckung und Tiefe der Dokumentation angestrebt werden sollten und wie diese Dokumentation effektiv an die Datennutzenden weitergegeben werden kann. Besondere Herausforderungen wurden bei der internen Dokumentation identifiziert, wobei die übergeordnete Frage war, was überhaupt dokumentiert werden muss und kann.

Im Bereich des Projektmanagements stellte sich heraus, dass es sich bei laufenden Studien oft um „Standardprojekte“ handelt. Daher wurde die Methodik des agilen Projektmanagements, wie Scrum, als weniger passend empfunden. Stattdessen wurden strukturierte Zeitpläne als geeigneter angesehen. Bewährte Methoden und Strategien in Projekten umfassen die Verwendung eines Backlogs für Querschnittsaufgaben, das Setzen von Meilensteinen zur klaren Definition abgeschlossener Schritte und regelmäßige Retrospektiven zur Reflexion der Zusammenarbeit. Forschung sollte als Bestandteil des Projekts gesehen werden, um Fortschritte und organisatorische Hürden sichtbar zu machen. Eine klare Definition von Prozessschritten und Verantwortlichkeiten wurde als wesentlich erachtet, um Konflikte zu vermeiden.

Die Session „KI – Wozu, warum?“ widmete sich der kritischen Diskussion des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Datenaufbereitung. Es wurde festgestellt, dass Sprachmodelle erfolgreich in Bereichen wie Programmierunterstützung und Übersetzung eingesetzt werden können. Die Diskussionsgruppe kam jedoch zu dem Schluss, dass KI-Tools die Arbeit von Datenaufbereitungs-Spezialisten nicht ersetzen können, sondern eher als zusätzliche Werkzeuge dienen sollten.

Aktuelle Herausforderungen bei der Verwendung von Prepaid-Incentives wurden ebenfalls thematisiert. Diese umfassen die Skandalisierung durch die Presse sowie Versand- und Abrechnungsprobleme. Dennoch bringen Incentives stabile Effekte. Vorschläge zur Verbesserung umfassen die gute Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse zu Incentives, die Einrichtung einer Hotline für Support und Feldtests sowie Experimente zur Aktualisierung historischer Befunde.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Erstellung eines Stellenplans für das GGP, insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Data Stewards. Mögliche Aufgabenbereiche umfassen Projektmanagement, Feldarbeit, Datenverarbeitung, Daten-Dokumentation und IT-Support. Die Diskussion umfasste auch die Stellenplanung an großen Instituten und das Tool der LIfBi-Erhebungskoordination.

Der Anspruch der Longitudinalität in Studien kann dazu führen, dass diese den Anschluss verlieren. Größere Studien neigen dazu, aufgebläht zu werden, was den Überblick erschwert. Entscheidungsgrundlagen für die Evaluierung von Items und die Beteiligung der Community an den Studien wurden diskutiert. Hierbei wurde die Möglichkeit einer kritischen Überprüfung bestehender Programme durch die Community hervorgehoben.

Eine Handreichung zur Plausibilisierung und Datenprüfung, die aus einer Neigungsgruppe des SLOW 2018 hervorgegangen ist, wurde vorgestellt.

Die Vorstellung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), einschließlich BERD@NFDI und KonsortSWD, beinhaltete Diskussionen über die Nachnutzung von NFDI-Systemen und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Anpassung bestehender Systeme. Es wurden Fördermöglichkeiten wie Network Development Grants und NFDI4Datascience Speedboat Projects erwähnt.

Unterschiede im Antwortverhalten bei verschiedenen Befragungsmodi (CAPI, CAWI, CATI) wurden ebenfalls analysiert. Faktoren wie die Darstellungsform der Fragen, soziale Erwünschtheit und die Befragungsdauer spielen dabei eine Rolle.

Die geringe Fallzahl von „divers“-Angaben beim Geschlecht stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Anonymität der Befragten gefährdet ist. Verschiedene mögliche Vorgehensweisen zur Wahrung der Anonymität wurden diskutiert, wobei keine ideale Lösung gefunden wurde.

Die Notwendigkeit einer Harmonisierung der Anonymisierungspraktiken in Forschungsdatenzentren wurde betont. Eine ganzheitliche Betrachtung der Anonymisierung, einschließlich Rechtsgrundlagen und Angriffsszenarien, soll vorangetrieben werden.

Metadaten werden zunehmend strukturiert erfasst und nachgenutzt. Kooperationen zur stärkeren Standardisierung und Nachnutzung solcher Daten wurden im Abschlussplenum verabredet.

Es wurden verschiedene Ansätze zum Monitoring der Feldentwicklung diskutiert. Neben mathematischen Modellen ist oft eine intuitive Analyse der Teilnahmeentwicklung üblich.

Strategien zur Beteiligung der wissenschaftlichen Community an den Studien wurden ebenfalls erörtert. Dies umfasst Call for Questions, Nutzendenbefragungen und Community Workshops.

Die User Experience (UX) gewinnt bei CAWI an Bedeutung. Aspekte wie responsive Programmierung, Barrierefreiheit und die Vermeidung von Medienbrüchen sind wichtig, um die Panel-Abnutzung zu minimieren.

Die zunehmende Komplexität der Erhebungen erfordert Gegenmaßnahmen. Dazu gehören die Reduktion der Modianzahl und die Anpassung der Kommunikation bei der Erhebungsvorbereitung.

Es wurde die Bedeutung der Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis betont. Die Anforderungen an den Studien- und Datenmanagementprozess sollten bereits in der Erhebungsvorbereitung berücksichtigt werden, um die Dokumentation der Datenerhebung zu verbessern.

Dieser Bericht basiert auf den zum Teil ausführlicheren Stichworten der Teilnehmenden, die zumindest für einige Zeit noch unter https://t1p.de/slow2024 erreichbar sind. Die Zusammenfassung erledigte ChatGPT-4.

Kurzbericht vom jährlichen Workshop „Datenaufbereitung und Dokumentation“

Der diesjährige Workshop wurde vom DZHW organisert, er fand erneut im Vorfeld des Panelworkshops statt. Im bewährter Art und Weise wurde nach der open-space-Methode vorgegangen.

Dabei wurden etwa die Ergebnisse des Plausibilisierungsworkshops aufgegriffen oder über die Zusammenarbeit mit den Erhebungsinstituten diskutiert. Auch Techniken und Konzepte der Datenaufbereitung, Vorgehensweise bei Berufskodierungen oder Probleme des Datenschutzes fanden am ersten Tag Beachtung.

Stichproben und Gewichtung, strukturierte Metadaten und Kontextdaten waren Themen am zweiten Tag.

Im nächsten Jahr soll der Workshop um einen halben Tag verlängert werden, der für die Ergebnissicherung genutzt werden soll.

Regelmäßige Updates zu einschlägigen Topics gibt es hier im Blog, außerdem steht mit [Datenproduktion] eine Mailingliste zur Verfügung. In beiden Medien wird die Einladung für den nächsten Workshop veröffentlicht, der dann vermutlich vom Panelworkshop entkoppelt sein wird.

Workshop „Datenaufbereitung und Dokumentation“ am 19./20. Februar 2018 in Bamberg

Das LIfBi richtet am 19./20. Februar 2018 den nächsten Workshop „Datenaufbereitung und Dokumentation“ in Bamberg aus. Die Teilnahme ist gebührenfrei.

Eine Website mit Informationen zum Workshop und einer expliziten Registrierungsseite ist ab sofort online verfügbar.

Ziel des Workshops ist der lösungsorientierte, praktische Austausch über Fragestellungen in der Datendokumentation und -produktion in sozialwissenschaftlichen Längsschnittstudien. Das Format wird wieder nach dem Modell der Open Space Technology ohne vorab festgelegtes Programm durchgeführt. Der Workshop wird sich inhaltlich selbst organisieren, d. h. Themen, Vorträge und Diskussionen werden erst vor Ort festgelegt. Daher sollten alle Teilnehmenden bereit sein, ihr Wissen mit den anderen Teilnehmenden aktiv zu teilen. Wünschenswert ist zudem, sich bereits im Vorfeld Gedanken über Themenfelder zu machen, die es wert sind, vor Ort besprochen zu werden.

Die Sprache des Workshops war bisher Deutsch. Probleme damit sollten bei der Anmeldung thematisiert werden.

Der Workshop richtet sich an Mitarbeitende in sozialwissenschaftlichen (Längsschnitts-)Studien, die operativ mit der Datendokumentation und Datenproduktion beschäftigt sind. Der Workshop hat einen mehr oder weniger festen Teilnehmerkreis, der selbstverständlich für sinnvolle Ergänzungen offen ist. Zum Workshop existiert neben diesem Blog auch auch eine Mailingliste.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet ebenfalls am LIfBi der 12. Workshop der Panelsurveys im deutschsprachigen Raum statt. Auch die Registrierung und Informationsverteilung zu diesem Workshop läuft über die oben genannte Anmeldeseite.

>aktualisiert< Mailingliste zur Datenproduktion und Datenmanagement

Seit einer kurzen Weile hat der Workshop “Datenproduktion und Datenmangement“ eine Mailingliste.

Diese Liste soll zwischen den Workshops zum Austausch der Mitglieder über die namensgebenden Themen ermöglichen. Einfach selbst bei der [Datenproduktion] anmelden und bei Bedarf eine E-Mail an die Liste absetzten.

Wir nutzen die Mailingliste auch für Ankündigungen zu den nächsten Workshop-Terminen, diese Ankündiungen werden auch hier auf dem Blog erscheinen.

Jetzt anmelden zum nächsten Workshop „Datenproduktion und Datendokumentation“

Das IAB veranstaltet im Rahmen des 11. Workshops der Panelsurveys den nächsten Workshop zur Datenproduktion und Datendokumentation am 20./21. Februar in Nürnberg.

Das IAB veranstaltet im Rahmen des 11. Workshops der Panelsurveys den nächsten Workshop zur Datenproduktion und Datendokumentation am 20./21. Februar in Nürnberg.

Ziel des Workshops ist der lösungsorientierte, praktische Austausch über Fragestellungen in der Detendokumentation und -produktion in sozialwissenschaftlichen Studien. Das Format wird wieder nach dem Modell der Open Space Conference ohne vorher festgelegtes Programm durchgeführt.

Alle Teilnehmenden sollten sich im Vorfeld Themen überlegen, die sie gerne vorstellen möchten oder die sie gerne besprechen wollen. Alle Teilnehmenden bringen sich aktiv in den Workshop ein. Die Agenda wird dann vor Ort festgelegt.

Sprache: Die Sprache des Workshops war bisher deutsch. Sollte das Probleme bereiten melden Sie sich bitte.

Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialwissenschaftlicher Studien, die mit der Datendokumentation und Datenproduktion beschäftigt sind. Der Workshop hat einen mehr oder weniger festen Kreis von Teilnehmenden. Für sinnvolle Ergänzungen sind wir aber durchaus offen.

Anmeldung

Hier kann man sich für den Workshop Datenproduktion und Datendokumentation und/oder den Workshop der Panelsurveys in Deutschland anmelden.

Verpflegung

Die Verpflegung während der Veranstaltung wird vom IAB bereitgestellt. Geplant sind außerdem gemeinsame Abendessen (Selbstzahler) am 20. und 21.Februar. Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden (nähere Informationen dazu erhalten Sie während des Workshops).

Hotels

Für den Workshop wurden Zimmerkontingente reserviert:

Bis zum 15. Januar 2017 steht ein Einzelzimmer-Kontingent im B&B Hotel zur Verfügung. Die Kosten betragen 59,00€ pro Zimmer/Nacht (auf Wunsch kann zusätzlich ein Frühstücksbuffet zum Preis von 8,50€ gebucht werden). Bei der Reservierung bitte das Stichwort „IAB PASS“ und/oder die Reservierungsnummer 66359099 angeben.

Auch das Ramada Hotel hält ein Kontingent bereit. Bis 6. Februar 2017 können Sie unter dem Stichwort „IAB PASS“ Einzelzimmer zum Preis von 88,00€ pro Zimmer/Nacht buchen.